お葬儀を終えてからも、行わなくてはならないことがたくさんあります。

ここでは、それらの手続きや準備についてご説明します。

お葬儀後の流れ

| 葬儀に関する事項 | 給付に関する手続 | 遺産相続に関する手続 | 各種変更・解約等の手続 | |

| 7日 | 本位牌の準備 | 遺言書の確認 | ||

| 3ヶ月 以内 |

忌明け法要 (三十五日、または四十九日) 遺品の整理・形見分け お焚き上げ |

遺族年金の手続 社会保険の埋葬料 高額医療費の還付申請 生命保険の死亡保険金の請求 保険料控除や医療費控除の資料提出 |

相続人の確認 相続財産の確認 |

世帯主の変更 住居・公共料金の名義変更 健康保険・国民年金の手続 |

| 4ヶ月 以内 |

故人の確定申告 | |||

| 10ヶ月 以内 |

遺産分割協議書の作成 相続税の申告手続 |

預貯金・有価証券の名義変更成 生命保険の名義変更成 不動産の名義変更成 自動車の移転登録 |

葬儀に用いた白木の位牌は、忌明け法要(三十五日、四十九日、満中陰ともいう)にて本位牌と取り替えます。

本位牌は、塗りまたは唐木のもの、あるいは繰り出し式になっているものです。(浄土真宗では法名軸を用います)

●ご先祖の位牌を参考にします。

- 初めて位牌を選ぶ場合は、仏壇の様式やサイズに合わせます。

- ご先祖の位牌がある場合は、大きさ、形などを参考にします。

- 戒名を書いた位牌板を何枚も入れられる繰り出し式のもの(回出位牌)もあります。

●本位牌に、精(しょう)を入れます。

- 本位牌に、戒名(法名)、死亡年月日、裏面には俗名、死亡年令などを書き込みます。

- 僧侶にお願いして、白木の位牌から精を抜き、次に戒名(法名)を書き込んだ位牌に精を入れます。これを点眼法といいます。

●分家にも、位牌を置く場合があります。

- 位牌は、本家のほか分家にも用意し、それぞれのご家庭で供養される場合もあります。

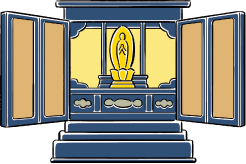

●仏壇と仏具の準備

- 仏壇をお求めになる場合は、忌明け法要までにご用意されるとご供養に便利です。

- すでにご先祖からの仏壇がある場合は、仏具のお磨きを済ませておきます。

- 法要の機会に、仏壇・仏具の手入れ点検をおこない、取り替えや不足品の購入をされる場合も多いようです。

- 仏壇の補修は、「おせんたく」と呼ばれています。各部を丁寧に取り外して洗濯し、金仏壇では、金箔の直しもおこないます。

- おせんたくの場合も僧侶にお願いして「お精抜き」と「入仏」をおこなうこともあります。

忌明け法要(五七日忌の三十五日、または七七日忌の四十九日満中陰ともいう)は、葬儀後におこなう最初の大きな法要です。さまざまな準備が必要ですので、ご案内いたします。

●忌明け法要までは、慶事は差し控えます。

- 仏教では、この日までを中陰と呼び重要な期間とされています。

- 忌明けまでは、遺族の方は結婚式などの慶事への出席は差し控えた方がよいでしょう。

- 忌明け法要には僧侶を招き、親族と故人の関係者で一緒におつとめをします。

●日取りは、早目に関係者へ連絡します。

- 忌明け法要は、亡くなった日を入れて三十五日目、もしくは四十九日目に営む習わしですが、直前の休日におこなう場合が多くなっています。

- 僧侶の予定を尋ね、日時、場所を決定します。

- 親戚関係と、故人の友人関係など特にお世話になった方々を招きます。

- 日時が決定したら、なるべく早めに関係者へ連絡します。

- 連絡は、電話またはハガキにておこないます。

●白木の位牌を本位牌に替えます。

- 忌明け法要までに、塗りや唐木の本位牌を用意しておきます。

●納骨とお参りをおこなう場合もあります。

- この日に納骨をおこなう場合は、供養の用意をしておきます。

- 法要に引き続いて参列者でお墓参りに行く場合は、墓石の清掃や花、線香などの準備をおこなっておきます。

●法要の後、会食をおこないます。

- 列席者の方々を、料理や酒などでもてなすのが通例となっています。

- 僧侶へのお布施を用意しておきます。表書きは「御布施」とします。列席者の人数にもよります。(参考として1〜3万円が目安となります。)ただし、菩提寺のお付き合いによって金額は変わる場合があります。

- 僧侶が会食に参加されない場合の「御膳料」、交通費としての「お車代」を別途包むこともあります。

●お帰りの際に引物をお渡しします。

- 会食には引物を付けるのが一般的です。

- 出席者にお供え物を分け、お持ち帰りいただく場合もあります。

- お待ち帰りに便利なように、手提げ袋や風呂敷を人数分用意しておきましょう。

故人の遺品には、さまざまな思い出があります。けれども、新生活への区切りをつけるためにも、遺品の整理や形見分けをおこなうことも大切です。必要な心得をご紹介いたします。

●故人の勤務先・関係先などの遺品整理を忘れずに。

- 葬儀後なるべく早い機会に、あいさつを兼ねて故人の勤務先を訪問します。

- 自宅にあった会社関係の書類、バッジ、鍵、社会保険証、厚生年金手帳、身分証明証などを持参し会社にお返しします。

- 勤務先にある故人の私物は、会社の方のチェックを受けてから持ち帰ります。

●故人の勤務先での各種手続きを確認します。

- 給与、退職金、社内貯金、持株などの有無を確認します。

- 団体生命保険などの加入の有無を確認します。

- 社会保険の埋葬料、厚生年金の遺族年金の請求手続きを依頼します。

- 年末調整を即刻開始していただくため、保険料控除や医療費控除の資料を提出します。

- 所得税が還付される場合が多いので、受取人の振り込み口座を指定します。

●自宅で不要になったものは、なるべく処分します。

- メガネ、パイプ、寝間着、タオル、洗面用具、化粧道具など、故人の生活用品で不用になったものは、なるべく家族の手で処分しましょう。

- 本、アルバム、趣味の品など、故人が特に愛好していた品物は、形見分けする場合もあります。

●大型ごみは、公営施設か専門業者へ。

- ベッド、ふとん、クッション、畳、盛りかごなど、大きな不用品は、指定の公営の施設へ持ち込みます。

- 個人で処理するのが大変な場合は、処理してくれる業者もありますので、ご利用になるとよいでしょう。

●住所録を残しておきましょう。

- 故人の住所録や手紙は、葬儀後の案内を出すために必要となる場合もありますので、当分の間は保管しておきたいものです。

- また、日記、手帳、メモなどにも、大切な事柄が記入されている場合がありますので、最低1年ほどは残しておきたいものです。

●税務関係の記録は7年間保管します。

- 故人が事業をおこなっていた場合は、収支決算をおこない、遺族が確定申告をおこないます。

- 関係する書類や帳簿、領収証などは、きちんと整理し保管しておきます。

- 税務関係で、いつ必要となるかわかりませんので、7年間は保管しておきます。

●領収証は保管しておきます。

- 契約の更新や税金関連の控えとして必要になる場合がありますので、領収証は整理・保管しておきます。

●故人を偲び、この世との接点を残すことは供養のひとつです。

- 法要や思い出の品物を使用することは、故人と接することになります。

- 形見分けは、故人との接点を現世に残し、再び生活に生かす素晴らしい供養といえます。

●まだ使用できる品物は、形見分けします。

- 故人の愛用品で、まだ使用できるものは、親近者に形見分けとしてお渡しする方法があります。

- 形見分けの時期については、特に決まりはありませんが、忌明けに合わせてタイミングよくおこなうのがよいでしょう。

●形見分けは、親しい人に限ります。

- 形見分けを贈る方の範囲は、親近者や、ごく親しい友人などに限ります。

- 目上の方に形見分けをすることは、先方から特に希望がない限り行いません。

故人やご先祖をまつる仏壇・お墓の基礎知識をお届けします。

葬儀の後は、家族による毎日のお参りをはじめ、僧侶によるお勤めなど仏事のために仏壇は欠かせないものです。また、一家のお墓は、故人やご先祖の霊を敬い末永く供養するよりどころです。

●仏壇は、家庭の心のよりどころです。

- 仏壇は、家族全員の心の帰依所として、生活の中心になるものです。

- み仏とご先祖を敬う気持ちを、朝夕のお勤めで表現したいものです。

●仏壇の購入時期に決まりはありません。

- 仏壇の必要を感じた時が、ちょうどよい機会です。

- 法要の時期に合わせて購入し、仏壇の入仏式を一緒におこなうと便利です。

- 古い仏壇を処分する時は、僧侶に「魂抜き」や「み霊抜き」をしてもらいます。

●仏壇を安置する方角にも意味があります。

- 仏壇の安置場所は、家族がいつでもお参りしやすい場所を選ぶようにしましょう。

- 仏壇を安置する方角は、東に向けて安置するのがよいとされています。これは西方浄土を拝むことになるからです。また南向きに安置することもあります。

●仏壇の購入のチェックポイント。

- 宗派に合ったものを選びましょう。

- 置き場所は他の家具との調和を考えましょう。

- タンスの上に置けるような、置き場所をとらないコンパクトな仏壇もあります。

- 最近では、洋風にデザインされた仏壇もあります。

- 仏壇の種類は、金仏壇(本漆塗り、本金箔押し仕上げなど)、唐木仏壇(黒丹、紫丹、桜檀)などがあります。

- 仏壇は、何代にもわたって末永く使われるものです。上質なものの方が、結局得になります。

●お墓は、その家のシンボルです。

- お墓は、ご先祖の供養の気持ちを永遠の形として表現するものです。

- 家族や兄弟など皆さんで相談して決めるようにします。

●墓地(霊園)の選定が大切です。

- 菩提寺(お世話になっている寺院)の墓地、公共の墓地、民間経営の墓地などがあります。

- 予算やスペース、交通の便などを考慮して選定します。

- 年間の管理料が必要な場合がほとんどです。

●墓石の建立には、1〜2カ月かかります。

- 寺院や業者と相談し、墓石の質や大きさ、形、刻字の内容などを決定します。

- 生前中に墓石の建立をおこなうケースもふえています。これを寿陵といい、縁起のよいものとされています。

●墓石の建立は、年忌におこなうのが普通です。

- 一周忌、三周忌などの年忌に合わせて墓石を建てる場合が多いようです。

- 年忌以外では、お彼岸やお盆にあわせることが多いようです。

●入魂式と納骨をおこないます。

- 墓石が建立されたら、僧侶にお願いして入魂式をおこないます。

- 墓前に線香と供物を供えます。

- お墓の入魂式をおこない納骨します。

●お盆やお彼岸にはお墓参りをします。

- お墓を清掃し、線香と仏花、お供えをします。

故人が加入されていた保険・年金等から、所定の金額が支払われます。

保険・年金等は、加入されていた方が亡くなられた場合、それぞれの制度にもとづき所定の金額が支払われることになっています。故人の加入されていた保険・年金等の内容を調べ、早めに請求手続きをおこないましょう。

<厚生年金の場合>

故人が厚生年金に加入されていた場合、故人の扶養家族に「遺族厚生年金」が支給されます。●故人が勤務中だった場合

- 故人の勤務先(会社)の総務担当の方に、社会保険事務所への手続きを依頼します。

- 勤務先にて手続きを代行してもらいます。

●故人がすでに退職していた場合

- 所轄の社会保険事務所に出向いて、所定の手続きをおこないます。

- 請求期限は、いずれの場合も加入者の死亡から5年以内です。

★手続きに必要なもの

故人の厚生年金手帳又は被保険者証、印鑑、戸籍謄本、住民票(世帯全員)、死亡診断書、所得証明書。<国民年金の場合>

故人が国民年金に加入されていた場合、「遺族基礎年金」「寡婦年金」「死亡一時金」のいずれかが支給されます。所轄の役所の国民年金課にて手続きをおこないます。●遺族基礎年金

- 故人の扶養家族に支給される定額の年金です。条件は、故人が年金を25年以上納めていた場合、あるいは国民年金に加入中で納付期間の2/3以上年金を納めている場合です。

●寡婦年金

- 定額の年金で、婚姻期間が10年以上の妻に5年間支給されます。

(老齢基礎年金を受ける資格を満たしていた夫が年金を受けることなく亡くなった場合)

●死亡一時金

- 保険料を納めた年数に応じて遺族に支給されます。(故人が国民年金に3年以上加入している場合)

【注記】

- 遺族に支払われる国民年金は、いずれか1つを選ばねばなりません。

- 「遺族基礎年金」を受ける資格がある場合、「死亡一時金」は支給されません。

- 「寡婦年金」を受ける資格がある場合は、「死亡一時金」か「寡婦年金」のいずれか一方を選ばねばなりません。

- 「死亡一時金」を受け取ると「寡婦年金」は支給されません。あるいは「寡婦年金」を受け取ると「死亡一時金」は支給されません。

- 遺族基礎年金、寡婦年金の請求期限は、5年以内、死亡一時金は2年以内です。

★手続きに必要なもの

故人の国民年金手帳、印鑑、住民票(世帯全員)、戸籍謄本、所得証明書新制度では、国民年金に自営業の人たちだけではなく、サラリーマンやその妻も加入することになり、全国民が、共通する基礎年金(老齢・障害・遺族)が受けられます。

<共済年金の場合>

故人が、公務員、教員などの共済年金に加入されていた場合は、その遺族に「遺族共済金」が支払われます。●手続きは、故人の所属先でおこないます。

- 故人の所属先(勤務先)にて、手続きを依頼します。

- 共済年金制度の内容は、厚生年金制度に準じていますが、運営組織により内容が異なる場合がありますので、詳細については加入先にお問い合わせ願います。

<生命保険の場合>

故人が、各生命保険会社の「生命保険」をはじめ、郵便局の「簡易保険」、勤務先などで一括加入している「団体生命保険」、会社経営者や幹部のための「経営者保険」などの保険に加入されていないか、証書や領収書等を調べ、それぞれの窓口で保険金の手続きをおこなってください。●2カ月以内に請求手続きをします。

- 故人が生命保険に加入されていた場合は、2カ月以内に生命保険会社へ連絡します。この時、被保険者氏名、死因、死亡月日を告げます。折り返し、生命保険会社から「死亡保険金請求書」が送られてきますから、所定事項を記入のうえ、必要な書類を添えて提出します。

●住宅ローンの生命保険の手続きも忘れずに。

- 最近の住宅ローンは、生命保険付きが一般的です。ローンを借り入れていた方が亡くなった場合、その生命保険で残債が支払われることになります。手続きは、借り入れ先の金融機関へご相談ください。尚、住宅金融公庫借入金に生命保険が付いている場合もありますので確認してください。

★手続きに必要なもの

保険証書または保険の領収書(最終分)死亡診断書、保険受取人の印鑑と印鑑証明、保険受取人の戸籍抄本、被保険者(亡くなられた方)の除籍抄本。

故人の所得申告は、相続人がおこないます。医療費は、税金の控除を受けられます。手続きをお忘れなく。

故人のために、家族の方がしなければならない大切な法的手続きが、所得税の確定申告です。多額の医療費を支出された場合には、適切な申告により相続人の税金が控除されます。

●相続人が、故人の確定申告をおこないます。

- 法定相続人が、故人の所得税の確定申告をおこないます。これを「準確定申告」といいます。

- 法定相続人が2人以上いる場合は、同一書類で一緒に申告するか、別々にします。

- 法定相続人が確定していない場合は、相続人の中から代表者を決めて申告します。

- 故人が勤務する事業所(会社)で給与から源泉徴収している場合は、事業所でおこなってもらえる場合が多いようです。勤務先に問い合わせてみるとよいでしょう。

●亡くなられた日から、4カ月以内に申告を済ませます。

- 故人が死亡された年の1月1日から死亡日までの所得税について、確定申告をおこないます。

- 故人が前年分の確定申告をしないまま死亡された時は、前年の確定申告も相続人がおこなわねばなりません。

●税務署に持参するものは…。

- 故人の死亡日までの決算書(事業主の場合)、その他所得の内訳書を用意します。

- 源泉徴収票、生命保険・損害保険の領収証、医療費の領収証を持参します。

- 印鑑、申告者を確認できるもの(免許証等)も持参します。

●10万円以上の医療費は控除が受けられます。

- 年間の医療費が、10万円あるいは所得の5%以上(10万円を限度とする)の場合は、医療費控除があります。

- 故人の医療費、および故人の扶養家族の医療費は、死亡日までに支払った分は、故人の確定申告からの控除となります。

- 故人の死亡後に支払われた医療費は、相続税からの控除の対象となります。

- 医療費の控除には、原則として領収証が必要ですが、支払いを証明できるもの(家計簿等)でも認められる場合があります

- 通院に必要な交通費も、適正と認められるものは控除の対象となります。

●後からでも保険の支払いを請求できます。

- 遠隔地で医者にかかった場合など、保険証を持参していないために医療費の全額を自己負担した場合は、その支払いを証明する領収証を持参して手続きをすれば、保険から規定の割合で医療費が支払われます。

- 所轄の国民健康保険課や、勤務先を通じて社会保険事務所などに問い合わせてみましょう。

●高額な自己負担医療費は補填されます。

- 〈健康保険・国民健康保険とも同じ〉

- 1カ月に医療費の自己負担分が、一般の方は63,600円+(医療費-318,000)×1%、上位所得者の方は121,800円+(医療費 -609,000)×1%(非課税世帯は35,400円)を超えた場合は、高額医療費として超過分が保険より支給されます。(上位所得者とは高額医療費制度上で決められた計算方法で算出した所得{基礎控除後擬制世帯主を除く世帯の合計所得}が670万円を超える方。市民税算出基礎となる総所得額に換算すると700万円程度)

- 同一世帯で高額医療費に該当する月が何回もある時は、1年間に4回目からは、月に37,200円(非課税世帯の場合は24,600円)を超えた額が高額医療費として支給されます。〈平成12年)

- 複数の医療機関にかかった場合に積算すると、補填基準を超過している場合がありますので、注意して手続きをおこないましょう。

●故人の書類は保管しておきましょう。

- 事業関係の領収証や帳簿などは、確定申告に対する税金の調査などで必要となる場合があります。

- 事業関係の決算を証明するための関係書類は7年間の保存が義務づけられています。

- いつ必要になるかわかりませんので、大切に整理・保管しておきましょう。

故人の財産は、賢明な形で受け継ぎたいものです。遺産分割協議書の作成についてお知らせします。

相続は、死亡によって開始されます。故人が生涯をかけて築き上げた財産を受け継ぐわけですから、相続にあたる人はいろいろな状況を正しく把握し、法律にもとづき正しく相続をおこないたいものです。遺産分割協議書は、銀行預金の名義変更をはじめ、各種手続きに必要となります。

●経済的価値のあるものは、すべて相続財産になります。

- 相続人が受け継ぐ相続財産は、現金や預貯金はもちろん、株式などの有価証券、宝石、貴金属、土地、建物から、家財道具、のれん(営業権)、借地権なども含まれます。

- 有形、無形を問わず、経済的価値のあるものは、すべて相続財産となります。

●借金も相続財産です。

- 相続とは、故人の全財産を受け継ぐことですから、借金など債務のすべても相続財産として含まれますので注意しましょう。

- 故人が未払の借金、住宅ローン、税金、各種代金などは、相続人の債務となります。

- 財産より借金が多い場合は、法律により「限定承認」「相続放棄」などの方法が認められています。

- 死亡日から3カ月以内に家庭裁判所で手続きをおこなわないと、相続人が単純承認したものとして、全財産(借金を含む)を受け継ぐことになります。

●遺言があれば、それを尊重します。

- 故人の意思を明らかにした有効な遺言書があれば、それに従います。

- 遺言書は、公証人が作成した「公正証書遺言」以外は、家庭裁判所へ持参して相続人立合のもとで開封します。

●相続は、相続人の間での話し合いからスタートします。

- 相続人が二人以上いる場合は、遺言がなければ協議が必要です。

- 一人が相続案を作り、各人の承認(了解)を得る形で協議をするケースもあります。

- 了解を得られない人が一人でもいると、その協議は成立しません。

- 協議が調わない場合は、家庭裁判所へ調停審判を申し立てます。

●未成年者の相続の場合は、代理人が必要です。

- 協議による相続の場合、末成年者には代理人を立てる必要があります。

- 特別代理人は、家庭裁判所に選任してもらいます。

- 法定相続分に従って相続する場合は、代理入は必要ありません。

●遺産分割協議書を作成しておきます。

- 相続人の間で話がまとまれば、「遺産分割協議書」を作成し、相続人全員が署名押印します。

- 「遺産分割協議書」の作成は、公的資格のある司法書士に依頼するとよいでしょう。

相続財産には名義変更が必要です。相続税が発生しない場合は、申告手続きは不要です。遺産相続の具体的な内容が決まったら、引き継ぐことになった財産の名義変更をしなければなりません。手続きには専門知識や資格が必要とされるものもあります。

●名義変更を要するのは、次のようなものです。

- 故人が世帯主であった場合の電話、電気、ガス、水道、住居などの名義。

- 故人の預貯金、有価証券など動産の名義。

- 相続財産にもとづく不動産の名義変更。

- 事業継承にともなう代表者や許認可等の名義。

●相続財産の名義変更には、各種書類が必要です。

- 遺産分割協議書もしくは相続人全員の同意書を作成します。

- この他に、印鑑証明書、戸籍謄本、除籍謄本などが必要です。

●税金や手数料のかかるものもあります。

- 不動産の所有権移転登録では、不動産評価額の0.6%登録免許税がかかります。

- 自動車の移転登録は、陸運事務所の手数料そのものは少額ですが、ディーラー等に依頼すると数万円程度の費用が必要な場合が多いようです。

- 株式の名義書換手数料は、その会社によって異なります。

●困った時には、専門家に相談しましょう。

- 遺産相続や名義変更は、普段あまり経験しない事柄が多いためトラブルが発生しがちです。

- 法律の知識が必要な場合は、公共の相談機関や弁護士などの専門家に依頼することになります。

- 不動産の手続きは、とても複雑ですから、司法書土に依頼するとよいでしょう。

●司法書士は、各種手続きのパートナー。

- 相続関係では、遺言状の検認申立、相続放棄の申述、限定承認の申述、遺言執行者の専任申立、特別代理人の選任、遺産分割調定(審判〉の申立などの業務をおこないます。

- 不動産登記関係では、遺産分割協議書の作成、所有権やその他の権利の相続登記などの業務をおこないます。

- 会社・法人登記関係では、株式の相続や役員の変更登記などに関する業務をおこないます。

- 戸籍関係の書類の取り寄せ、届け出などもおこないます。

●税理士は、税務手続きのパートナー。

- 債権・債務関係では、死亡時財産の評価・確定などをおこないます。

- 遺産分割が確定した後は、各相続人の相続税の割り出しをおこないます。

- 課税財産と非課税財産の区分けとアドバイスをおこないます。

- 申告にともなう各種保険料や医療費についてのアドバイスをおこないます。

- 準確定申告や相続税の申告手続きを代行します。

- 相続税の延納や物納をおこなう場合は、手続きを代行します。

当社では法務・会計プラザとの提携により専門スタッフ(社会保険労務士、行政書士、司法書士、宅地取引主任者、公認会計士、税理士)による相談窓口を開設しております。